La pandemia me trajo algo que hasta entonces desconocía: el miedo a pasar a mis hijos la tensión de un contexto hostil y que, de alguna manera, pudiera provocarles algún trauma o alguna vivencia que acabara por afectarles el resto de su vida. Una idea freudiana que se me pasó con uno de los primeros libros relacionados con la psicología que leí: «El mito de la educación» de Judith Rich. A partir de entonces comenzó un interés que aún mantengo por la psicología basada en la evidencia científica.

Así, sigo aprendiendo y aplicando herramientas que me han ayudado (y me ayudan) mucho hasta conseguir, en ocasiones, modificar conductas y crear hábitos.

𝗬 𝘀𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿𝗴𝗼, 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶é𝗻 𝗵𝗮𝘆 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲, 𝘀𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗼, 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗼𝘀𝗼 (𝗾𝘂𝗶𝘇á𝘀 𝗺á𝘀 𝗳𝘂𝗴𝗮𝘇 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗺𝘂𝘆 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲).

Os cuento un ejemplo reciente:

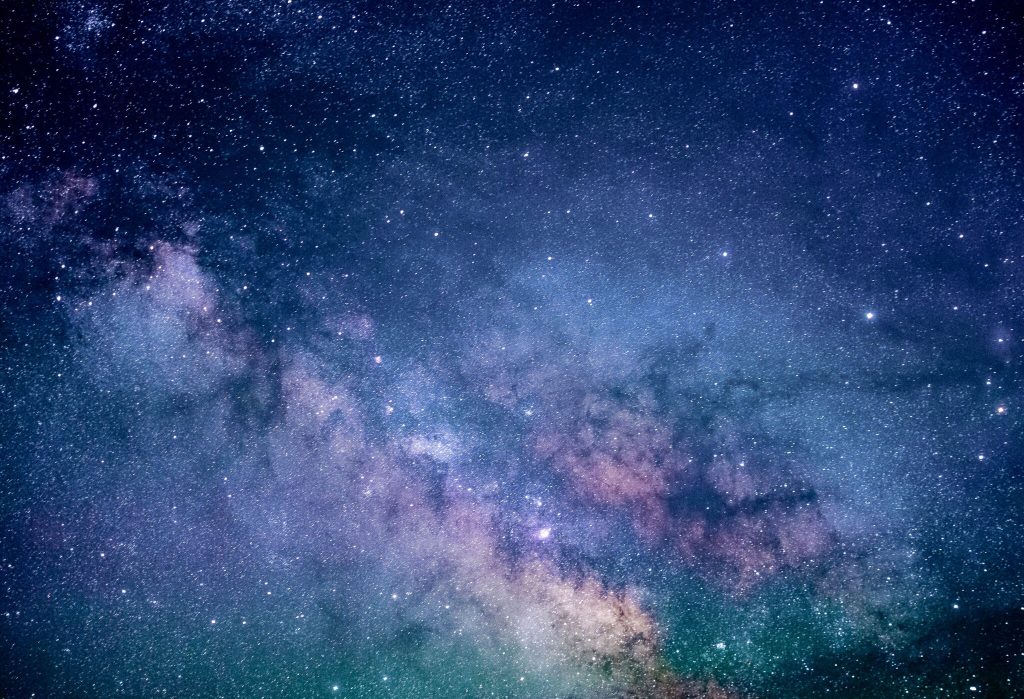

Mi hijo mayor (8 años) y yo disfrutamos del documental «Un viaje al infinito» de Netflix (no sé si queda alguien en la plataforma). Una hora y pico reflexionando sobre el concepto «infinito». Mi hijo alucinó con las reflexiones, las posibilidades y yo trataba de incidir en todo lo que nos queda por conocer, en la inmensidad del universo, la trivialidad de lo que vivimos ¿𝗾𝘂é 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗶𝗺𝗮?

Gente como antes Sagan o ahora Neil deGrasse, que hacen divulgación científica para que la entiendan incultos como yo, te inyectan reflexiones, teorías, que hacen que cuando las asimilas, vivas más tranquilo.

𝗘𝘅𝗶𝘀𝘁𝗶𝗿 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘁𝗮𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝘆 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗮𝗻 𝗿á𝗽𝗶𝗱𝗼, 𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼, 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼, 𝗵𝗮𝗴𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗿𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗮𝗻 𝗮𝗰𝗮𝗯𝗮𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗹𝘃𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮𝗹𝗴ú𝗻 𝗱í𝗮.

Reconocerse pequeño para vivir una vida grande.